夏家店的九月,是被雨水浸透的季節(jié)。連綿的陰雨鎖住山路,也延緩了我們出征野外的腳步。然而項目進度不等人,既然無法開展地表工作,我們便把“戰(zhàn)場”轉向室內。整理數(shù)據、核對圖件,那些燈下伏案的時光,同樣是為大地寫下的注腳。

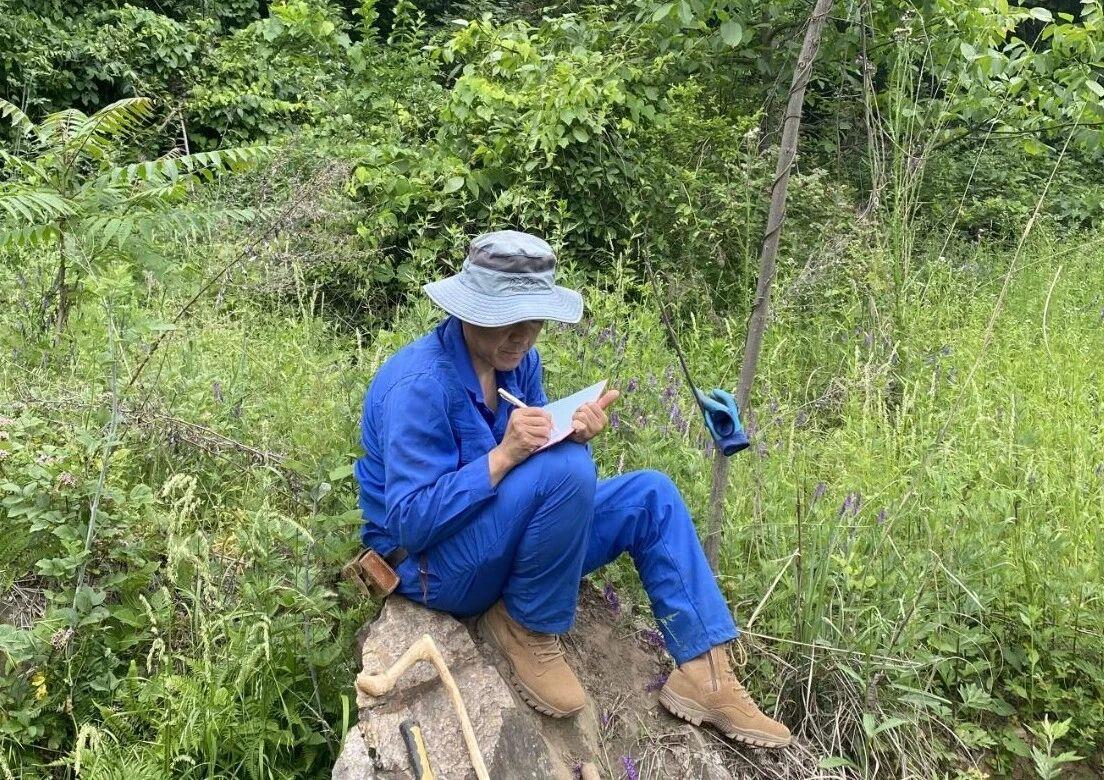

一旦天光微亮,雨勢暫歇,我與師兄楊澤男便立即帶上地質錘、羅盤和記錄本,直奔寨子溝。那里山勢陡峻,無路可循,我們便憑四肢攀援,靠工具借力,每一步都踏實得近乎笨拙。茂密的灌木叢時時牽扯衣褲,裸露的巖石在雨水沖刷后格外濕滑。行進雖緩,心境卻并不滯重。途中與師兄時而閑聊,時而就某個地質現(xiàn)象展開討論。喘息之間,我常想起老一輩地質人——他們沒有如今精密儀器,沒有輕便裝備,僅憑雙腿雙手、一支鉛筆,是如何踏遍這荒蕪崎嶇,又如何將整座山的地層與構造,理得清清楚楚?

我曾借閱前輩們手繪的圖件。圖面上的每根線條都干凈利落,斷層、產狀、標本等都標注得一絲不茍;每個注釋工整清晰,甚至不同巖性的花紋填充都細膩得如同印刷。那不僅是高超技術的體現(xiàn),更是一種近乎虔誠的匠心和對地質事業(yè)負責到底的精神。

隨著親手繪制的坑道素描圖一頁頁厚起來,我愈發(fā)體會到那種“細膩”背后的重量——那是在沒有數(shù)碼輔助的年代,用極大的耐心和專注,一筆一畫將整片山川濃縮于紙上的功夫。我們所走的每一步,或許正是他們曾經的足跡;我們所勾繪的每一條界線,都延續(xù)著他們確立的標準。

在這個屬于收獲與銘記的節(jié)日里,我們以堅守崗位的方式向祖國獻上祝福——不是口號式的吶喊,而是無聲的行走;不是短暫的禮贊,而是持續(xù)的接力。我們致敬前輩,不只學習他們吃苦耐勞、艱苦奮斗的毅力,更是傳承他們對待每一塊巖石、每一份數(shù)據、每一張圖紙時,那種近乎溫柔的鄭重與敬畏。

雨會停,山路再難也能一步步走完。而那種腳踏實地、不負山河的力量,仿佛潛行于地下的水系,深沉、綿延,生生不息。它必將浸潤一代代地質人的征程,奔涌向更遼闊的山川,最終匯聚成見證祖國繁榮富強的磅礴力量。